【当法人について】

法人概要にて、所属弁護士や事務所一覧をご覧いただけます。

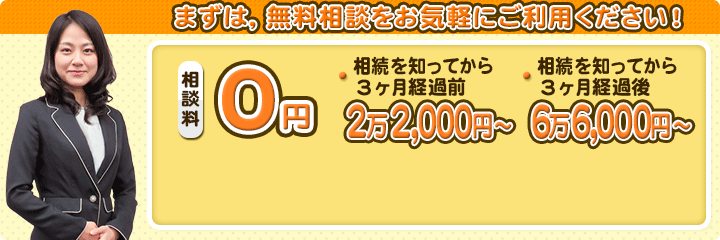

相続放棄でかかる費用

1 依頼する事項で費用は変わってくる

相続放棄に要する費用は、弁護士への報酬、実費があります。

報酬額は一般的に5万円~10万円程度になることが多いです。

金額に幅がある理由はいくつかありますが、依頼内容が事務所ごとに異なることがあるということに注意が必要です。

例えば、相続放棄申立てのための書類の一部を作成するだけにとどまる依頼もあれば、戸籍収集から書類作成まですべてを任せるタイプの依頼もありますし、債権者対応も含めて依頼することもあるかと思います。

委任事項が増えれば費用も上がるのが一般的です。

インターネット上ではかなり低額で相続放棄の対応をしている事務所も散見されますが、その費用でどこまでを対応してもらえるのかよく確認することが大事になってきます。

2 案件の内容による金額の変動

相続放棄は自身が相続人であることを知ってから3か月以内に行わなければいけないという厳しい期間制限があります。

被相続人が亡くなった間もない段階であれば特に問題はないでしょうが、3か月が間近に迫っている場合であれば急ぎの対応が必要になりますので、その分費用が割り増しになることが多いでしょう。

また、被相続人が亡くなってからすでに3か月以上経過しているものの、自身が相続人であることを知ってから3か月以内だという場合もやや対応に注意が必要な案件となり、費用が上がる可能性があります。

この場合でも、知ってから3か月以内ということを客観的に証明できる資料がある場合とそれがない場合とでは、難易度が変わってきますので費用面にも違いが出る可能性があります。

このように、同じ相続放棄手続でも人それぞれ状況が異なりますので、それが費用面に影響を与えることがあります。

3 依頼前によく確認することが大切

このように、相続放棄を依頼するにあたっては自身が何を依頼し、どこまでを自分自身で対応するかをよく整理しておくことが大事です。

また、期限が迫ると費用が割高になってしまうことがありますのでなるべく早く動くことも求められます。

安易に表示されている値段だけで依頼を決めるのではなく、これらの点をよく踏まえて依頼する弁護士を検討することが大切になります。

弁護士法人心での相続放棄の相談の流れ

1 問い合わせ

弁護士法人心に相続放棄のご相談をいただく場合、まずは新規相談専用の電話番号までお問い合わせいただくのがおすすめです。

電話口で相続放棄についてのご相談である旨お伝えいただければ、受付の者が必要事項をいくつか質問いたしますのでご回答ください。

質問へご回答いただき、ある程度の概要をお伝えいただきましたら受付は終了です。

2 弁護士との相談

弁護士からお電話で連絡させていただきます。

弁護士から電話がかかってきた際に、そのまま電話での相談を行うこともできますし、事務所へお越しいただいての相談をご希望される場合はお越しいただく日程をその電話の中で調整するということになります。

相続放棄は電話だけで相談・依頼を行うことが十分可能な類型ですので、多くの方は電話相談を選択されています。

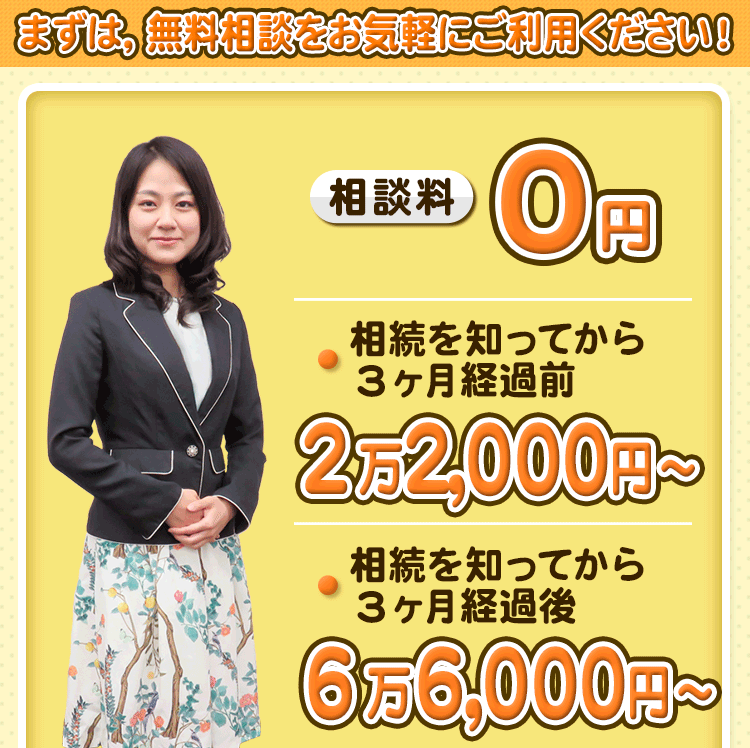

なお、当法人での相続放棄の相談料は原則として無料となっております。

3 依頼

電話相談の結果、ご依頼いただくことになった場合は、ご自宅宛てに契約書類を郵送させていただきます。

手渡しで受け取る必要がある郵便ですので、もしご不在だった場合は再配達依頼を行っていただく等して受領をお願いします。

契約書の内容については電話相談時に弁護士から説明があると思いますが、不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

契約書類へのご署名・ご捺印が終わりましたら、返信用封筒で契約書類をご返送ください。

また、手続費用の振込先についても案内があると思いますので、指定された日にちまでに振り込みをお願いします。

4 手続

依頼後ですが、相続放棄の手続は弁護士が必要な資料を収集し、申述書を作成して裁判所へ提出する、という流れになりますので、基本的に依頼者の方自身で行っていただくことはありません。

もちろん、申述書の内容について誤りがないかどうかなどのご確認はしていただく機会はありますので、その際はご協力をお願いします。

相続放棄における弁護士と司法書士の違い

1 相続放棄の手続き代理人になれるのは弁護士だけ

相続放棄における弁護士と司法書士の違いを端的に申し上げますと、弁護士は相続放棄の手続きの代理人になれるのに対し、司法書士は代理人にはなれないという点です。

代理人がいる場合には、相続放棄の準備から相続放棄申述受理通知書の受け取りまで、すべて代理人に任せることができます。

一方、代理人がいない場合、相続放棄の書類を家庭裁判所に提出した後は、基本的にはすべて申述人(相続放棄をしようとしている相続人)が家庭裁判所とのやり取り等を行わなければなりません。

相続放棄における弁護士と司法書士の違いは、このような形で現れます。

以下、相続放棄の流れと代理人がいるメリットについて詳しく説明します。

2 相続放棄の流れと代理人がいるメリット

まず、相続放棄をするためには、必要な書類の作成・収集が必要となります。

具体的には、相続放棄申述書という書類の作成と、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の現在の戸籍謄本が最低限必要です。

被相続人が子や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

必要書類の作成と収集については、弁護士でも司法書士でも行うことができます。

弁護士と司法書士とで違いが現れるのはこの後です。

弁護士が相続放棄の代理人となっている場合、相続放棄申述書に代理人弁護士を記載することができます。

これにより、書類の提出を受けた家庭裁判所は、今後の連絡先等を代理人に対してすればよいと認識します。

代理人がいない場合、相続放棄申述書には申述人の名前と連絡先のみが記載されますので、家庭裁判所からの連絡は申述人ご本人様になされることになります。

相続放棄申述書等が提出されると、まず家庭裁判所は書類の内容の審査を行います。

書類の不備や疑問点がある場合には、代理人や申述人に連絡をします。

この連絡は専門的な内容を含むことも多く、代理人がいないと対応が難しいこともあります。

また、家庭裁判所は、なりすましによる申述でないかを確認するため、および法定単純承認事由がないかを確認するため、申述人ご本人様に質問状を送ることもあります。

代理人が手続きに関与している場合、質問状への回答の仕方についてもサポートすることができます。

また、家庭裁判所によっては、代理人がついている場合には質問状を送付しないという運用をしていることもあるようです。

このように、相続放棄の代理を弁護士に依頼することで、安心して相続放棄の手続きを進めることができるようになります。

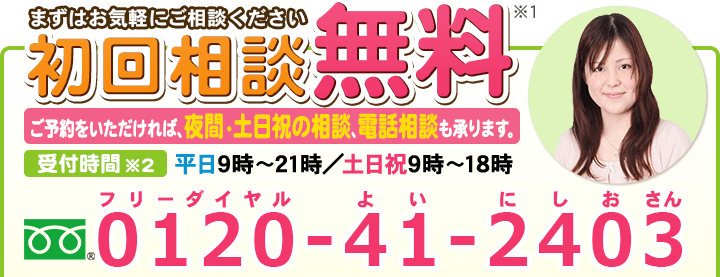

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒190-0023東京都立川市

柴崎町2-1-4

五光トミオ―第2ビル6F

0120-41-2403

立川にお住まいで相続放棄について弁護士への相談をお考えの方へ

ただし、相続放棄の手続きには期限があり、この期限を過ぎると相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

そのため、相続放棄を検討される場合には、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

立川にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

当法人では、相続放棄の案件を数多く取扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

相続放棄について弁護士に相談することで、どのように手続きを進めるのか、どういった書類が必要になるのかについて、見通しを立てることができます。

また、相続放棄について弁護士に依頼すれば、手間と時間のかかる必要書類の収集や、家庭裁判所での煩雑な手続きを、弁護士に任せることができます。

当法人では、相続放棄のご相談を原則無料で承りますので、費用の負担なく弁護士にご相談いただくことができます。

立川にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。